義手のプロゴルファーを支える“一本筋”の通ったメンタルとグリップ

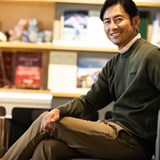

豪快なドローで240~250ヤードを飛ばし、正確なショットでグリーンをキャッチする。その男の右手は義手だ。身体的なハンディを乗り越えてプロゴルファーとなった小山田雅人のゴルフ人生は、不屈のマインドとともに「ゴルフプライド」のグリップを抜きには語れない。

■努力すれば、できないこともできるようになる

現在は主に講演活動を行いながら、レッスンに試合にと忙しく飛び回る小山田。2歳のときに、実家の精肉店にあった肉を切る機械に右手を入れてしまい、右の手首から先を切断した。

「私が生まれ育った町(那須町伊王野)は山の中にあって人口が少ないので、周りに障がい者がいませんでした。なので、特別扱いはナシ。他のみんなと同じように、外で遊んだりスポーツに励んだりしていました。もし、障がい者というくくりで他の子たちと分けられていたら、今の私はなかったかもしれません」

様々なスポーツを経験したが、野球では小学生のときに4番を務め、中学生のときは投手として県大会の決勝まで勝ち進んだ。

「周りからは『野球はムリだ』と言われましたが、『オレはムリじゃない、できるんだ』と負けん気が燃え上がりました。右手がなくてできないことがあっても、どうにか努力すればできるようになるはず。右手がなくなったことではなく、ヒジから下(前腕)が残ったことに心から感謝しているんです」

■逆境を飛躍のバネにプロテスト合格

ゴルフとの出会いは小学5、6年生のころ。稲刈りが終わった田んぼが“9ホール”の遊び場だった。「田んぼの1面(区画)をグリーンに(見立て)、他の9カ所にティイングエリアを作り、刈った稲の上にボールをティアップして、友だちと“グリーン”を目がけて打ちました」

社会人になってからもゴルフの研究や工夫を重ねて、競技に出ながら腕をめきめき上達させた。「ゴルフって数字=スコアとして、自分の実力がハッキリ表れることが楽しいんです。30歳代の半ばにはキャリーで280ヤード飛んでいました。目標としていたHC(ハイディキャップ)0まで行ったし、クラチャン(クラブチャンピン)にもなった。次に求めるものは? と考えていたら…脳腫瘍になったんです」

それでも、人生の先が見えなくなったときに驚くべき決心をする。

「生きている間にできることは? (当時)2歳の娘の記憶に残ることは? と考えたら、それまで人がやっていないことをやろう、と。障がい者として現行のプロテストに合格することを目指したんです。そして、2014年にプロになりました」

■自己流の握り方、立ち方、振り方を編み出す

「クラブを左手で握って振り、義手の右手は添えるだけ」という小山田は、自分なりの工夫と試行錯誤を重ねてプロの世界までのし上がった。「ゴルフを始めたときは全く(球に)当たりませんでした。当初はスタンスもグリップもスクエアでしたが、フェースを返し切れなくて球が右にしか行きません。そこで、左手をベースボール&フックグリップにしたら、球がつかまるようになりました」

ヘッドスピードを上げるために、尾崎将司プロのスタンスを参考にした。「オープンスタンスにすると、トップにかけて自ずと肩が深くネジれて捻転が強くなり、体を勢いよく回せるんです。と同時に、クラブをインサイドに上げて下ろしてドローを打つ。球がやや右に出てドローで戻すイメージです」

そのため義手にもひと工夫を加えた。本来は硬くできている義手の手首を軟らかく作ってもらうと、トップにかけて右手首が甲側に折れてクラブがインサイドに上がりやすい。しかも、軟らかい義手は壊れにくいとあり一石二鳥だった。